指定条件で探す

- カテゴリーを選択

- エリアを選択

- こだわり条件を選択

- 現在地からの距離を選択

カテゴリーを選択

エリアを選択

- 養浩館庭園・福井城址・柴田神社・足羽川桜並木・足羽山動物園

- 東尋坊・芝政ワールド・越前松島水族館・丸岡城

- 一乗谷朝倉氏遺跡・永平寺

- 恐竜博物館・平泉寺・スキージャム勝山・越前大野城・九頭龍湖

- 鉾島・越前水仙の里・越前がにミュージアム・海水浴場

- めがねミュージアム・越前そばの里・越前和紙の里・かずら橋・ツリーピクニックアドベンチャー池田

こだわり条件を選択

現在地からの距離を選択

- 現在の検索条件

- 歴史・文化・史跡

検索結果

306件ありました

- 並び順

- アクセス数順

- 近い順

- 更新順

- 表示切替

- タイル

- リスト

- マップ

- 大野市民俗資料館

- 時代変化によって姿を消しつつある民俗資料を展示しています。建物は、明治22年大野治安裁判所として建てられ、昭和42年まで使用されていました。同年、大野市が本館と守衛室を譲り受けて現在地に移築し、資料館として活用・保存しています。明治中期の地方の裁判所と…

-

- 恐竜博物館・大野城下町エリア

- detail_11129.html

- あわら市郷土歴史資料館

- あわら市郷土歴史資料館は、生涯学習複合施設である「金津本陣IKOSSA(イコッサ)」の2階にあります。「金津本陣IKOSSA(イコッサ)」の詳細については、こちらへどうぞ。館内には、重要文化財「桑野遺跡出土石器・石製品」を代表とする市の歴史を物語る遺跡からの出…

-

- 東尋坊・あわら温泉エリア

- detail_13179.html

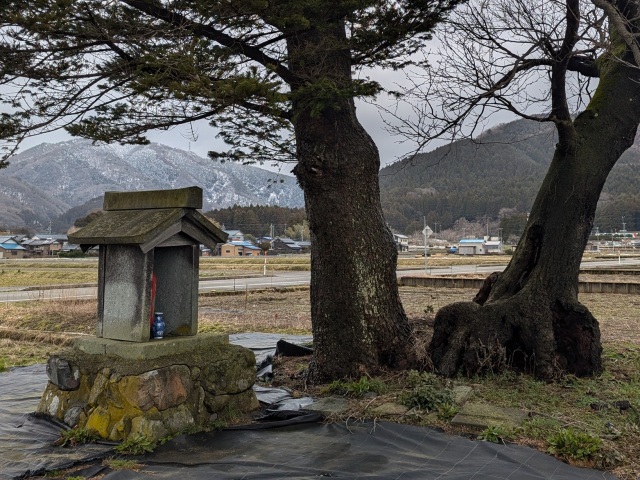

- てんのう堂

- 継体天皇が大伴金村らに会い、天皇即位を決意したと伝わる場所

- てんのう堂は、男大迹王(おぼどおう)(後の継体天皇)ゆかりの地として古くから伝承されています。男大迹王は、母振媛(ふりひめ)にこの地で育てられましたが、武烈天皇が崩御された後に、第二十六代目の天皇として中央に迎えられました。 この地は、大和よりの使者大…

-

- 東尋坊・あわら温泉エリア

- detail_13380.html

- 下荒井町 三軒茶屋の碑

- かつて三軒茶屋があり賑わった北国街道巡りの目印

- 下荒井町の八幡神社の前には、かつての北国街道(北陸道)が通っており、かつてここには三軒の茶屋があり旅人等で賑っていたことを記した碑が建っています。各茶屋は向かって右から「上茶屋(カミチャ)」、「大茶屋(オジャヤ)」、「中茶屋(ナカンチャ)」と呼ばれ…

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_13180.html

- 龍興寺跡

- 最盛期には七堂伽藍を誇った名刹

- 龍興寺は八幡町南東の山頂(海抜220m)にあり、永享初年(1429年)安居代官藤原清長により創建され、天正二年(1574年)一向一揆の放火のため廃寺となるまで約140年間繁栄した大寺でした。曹洞宗の寺として最盛期には七堂伽藍を誇った名刹と言われ、当時「八幡の竜興寺」また…

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_13051.html

- 伊藤氏庭園

- 享保年間(1716~1735)当時に流行した庭園図本にもとづいてつくられた、趣のある小庭。築山、泉水、組石、植栽など計算された自然の美しさが堪能できる桃山風の秀逸な庭園です。

-

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_11292.html

- 越前市いまだて芸術館

- 音楽・演劇・舞踊・講演会・展覧会などに十分対応した総合芸術館です。今立現代美術紙展や企画展等の事業も行っています。

-

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_10046.html

- ふるさとギャラリー叔羅

- 1階には、展示室とロビーのほかに茶室に使える和室もあります。2階には2つの展示室があり、市民の絵画、書、工芸などの展示スペースとして利用されています。

-

- detail_11296.html

- 一乗谷朝倉氏遺跡 平面復原地区

- 城下町跡の痕跡から当時へ思いをはせる

- 戦国時代に朝倉氏5代103年にわたり越前の国を支配し、栄華を極めた城下町跡「一乗谷朝倉氏遺跡」この地区には幹線道路が南北に走り、西の山際には多くの寺院跡があって、土塁、柿経、卒塔婆、墓地などが発見されています。道路沿いには、大甕を並べた紺屋をはじめ、数…

-

- 一乗谷・永平寺エリア

- detail_11675.html

- 藤野厳九郎碑(福井市足羽山)

- 足羽山に建つ、魯迅の師「藤野先生」の記念碑

- 藤野厳九郎(1874-1945)は魯迅の小説「藤野先生」で知られる、福井県あわら市出身の医師。中国近代文学の父と言われる魯迅は、日本留学時代に仙台医学専門学校(現東北大学医学部)において厳九郎より親切な指導を受け、後に小説にて厳九郎の思い出を記しました。1962年…

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_12754.html

- 御前神社(相葉神社)

- 西国三十三ヵ所観世音は市指定文化財

- 御前神社の石龕は、1965年(元禄8年)に建立された、凝灰岩に三十三ヶ所観世音と阿弥陀如来、源空上人、仏岩上人をまとめた浮彫の厨子です。西国三十三ヶ所観世音の巡拝は、広い地域に一体毎に仏像が安置されており、当時この全てを巡ることはかなり難しことでした。全…

-

- 東尋坊・あわら温泉エリア

- detail_12772.html

- 福井市愛宕坂茶道美術館

- 略年表による茶道史の概説、一乗谷朝倉氏遺跡の調査によって判明した戦国時代の茶の湯、茶道を取り巻く文化の紹介、国指定名勝「養浩館庭園」にみられる福井藩主松平家における茶道など、4つのコーナーで福井市の茶道の歴史を判りやすく紹介しています。愛宕坂では春…

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_10068.html

- 千畳敷(大安禅寺)

- 歴代福井藩主の菩提所として知られる大安禅寺。その本堂裏にある千畳敷は、門に葵の紋を配し笏谷石1,360枚の石畳みと高さ3mを超す墓石がズラリと並ぶ歴代福井藩主が眠る松平家の墓所です。

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_12249.html

- 越前焼の館

- 越前焼の窯元の商品や作品を一堂に展示即売しています。ゆったりとしたスペースには伝統的な自然釉の壷や花瓶などをはじめ日常的に使われる皿や鉢、さらに現代的なビアマグやワインカップなどバラエティに富んだ約1,000アイテムの商品が常時展示されており、六古窯の…

-

- 越前海岸エリア

- detail_10121.html

- 通安寺

- 福井藩の家老を務めた狛家の菩提寺

- 大本山永平寺23世が開山(直末)で開創は元和元年(1615)代々福井藩の家老を務めた狛家の菩提寺。狛家の墓は大きな笏谷石製の五輪塔で、本堂左手奥の山肌を上ったところにある。また、少し北に位置する飛地にも墓所があり、同じく笏谷石製の宝篋印塔五基が並んでいる。

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_11094.html

- 水道記念館

- 福井市の上水道施設だった「旧足羽揚水ポンプ場」が2004年4月に記念館として開館。中では大型揚水ポンプなどが展示されている。大正時代をしのばせる洋風建築で国の登録有形文化財。

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_10698.html

- 瑞雲山 金鳳寺

- 永正年間(1504~1521)頃に、東木長樹大和尚(龍雲寺二世)によって開山された曹洞宗の禅寺です。九頭竜川の河口を見晴らす高台にあり、北前船で栄えた時代には、ここで天気を読んで船の出入りを決めたことから「日和山」と呼ばれています。当時、上方ではやっていた俳諧…

-

- 東尋坊・あわら温泉エリア

- detail_10969.html

- 大矢谷白山神社(大矢谷の大岩)

- 大矢谷白山神社境内にある大岩は、経ケ岳火山の山体崩壊に伴う岩屑なだれによって運ばれてきた20m超の巨大な岩塊です。約3〜4万年前に経ヶ岳火山の地震活動などにより、山頂付近から崩れ落ちてきたものです。

-

- 恐竜博物館・大野城下町エリア

- detail_10351.html

- 平家平

- 平家落人伝説が伝わる

- 「平家平」は真名川上流域の巣原地区(市街地から約40km)にあり、源平合戦の「倶利伽羅峠の戦い(もしくは壇ノ浦の戦い)」で敗走した武将が逃れ住んだ地と伝わります。巣原で踊られてきた「平家踊(福井県指定無形民俗文化財)」の歌詞には、落人らしい人情や生活感情が歌…

-

- 恐竜博物館・大野城下町エリア

- detail_10328.html

- 蝉丸の墓

- 小倉百人一首で有名な蟬丸の墓と伝わる

- 「これやこの ゆくもかえるも別れては 知るも知らぬも逢坂の関」の一首で有名な蝉丸の話が伝わっています。諸国を流浪の果て、越前に来て陶の谷にたどり着いた蝉丸は、一軒の農家に滞在中に病気になりこの地に果ててしまいました。蝉丸の遺言どおりこの地域に建てた墓…

-

- 越前海岸エリア

- detail_11449.html