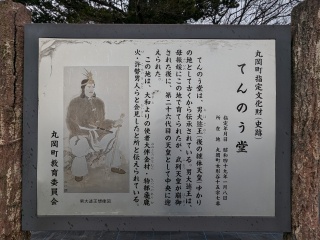

てんのう堂

継体天皇が大伴金村らに会い、天皇即位を決意したと伝わる場所

てんのう堂は、男大迹王(おぼどおう)(後の継体天皇)ゆかりの地として古くから伝承されています。男大迹王は、母振媛(ふりひめ)にこの地で育てられましたが、武烈天皇が崩御された後に、第二十六代目の天皇として中央に迎えられました。

この地は、大和よりの使者大伴金村・物部角鹿火・許勢男人らと会見したと伝えられています。

(参考:説明板(丸岡町教育委員会))

福井県史「てんのう堂遺跡」から抜粋

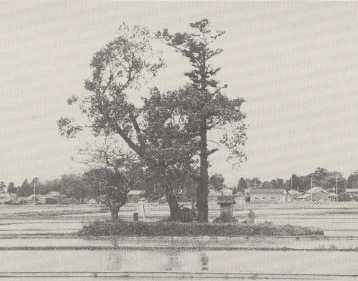

坂井郡丸岡町山久保の田圃のなかには、継体天皇がこの地で大伴金村らに逢い天皇即位を決意したと伝承される「てんのう堂」という一画がある。坂井平野の東側山裾に位置し、広範囲を見渡せる絶好の位置にある。また、近くを竹田川が流れ、北側には二三三基の古墳が密集する横山古墳群が所在する。

この一画は盛土された基壇状を呈しており、周辺からは瓦片が採集されるなど、明らかに寺院の基壇跡と推定できる遺構である。ただし、これが塔跡か、あるいは金堂跡であるかの区別はつかない。また、土壇以外に礎石などの存在はみられないが、採集された布目瓦の製作年代は白鳳期に比定されており、この遺構が初期寺院であったことは十分考えられよう。近くに大規模な群集墳もあって、五~六世紀代に強力な勢力を誇った氏族集団の存在が認められ、この地域を本貫としてそのまま寺院建築へ移行したとしても不自然ではない。もっとも、この地域の有力氏族が誰であったのかは確認できないが、継体天皇にまつわる伝説も残されており、天皇擁立に活躍した三国公一族の存在を無視できないであろう。この地域は古代の長畝郷に属しており、三国公とのかかわりでは天平神護二年(七六六)十月二十一日付「越前国司解」(寺四四)に、「長畝郷戸主三国真人三吉口分」とあるのが注目される。ちなみに、これ以前の天平三年(七二九)二月二十六日付「越前国大税帳」(公二)には坂井郡郡司として「大領外正八位下三国真人、少領外正八位下勲十二等海直大食」が記されている。

- エリア

- 東尋坊・あわら温泉エリア

基本情報

- 住所

- 福井県坂井市丸岡町女形谷

- アクセス

- ハピラインふくい線から東へ5.9km