指定条件で探す

- カテゴリーを選択

- エリアを選択

- こだわり条件を選択

- 現在地からの距離を選択

カテゴリーを選択

エリアを選択

- 養浩館庭園・福井城址・柴田神社・足羽川桜並木・足羽山動物園

- 東尋坊・芝政ワールド・越前松島水族館・丸岡城

- 一乗谷朝倉氏遺跡・永平寺

- 恐竜博物館・平泉寺・スキージャム勝山・越前大野城・九頭龍湖

- 鉾島・越前水仙の里・越前がにミュージアム・海水浴場

- めがねミュージアム・越前そばの里・越前和紙の里・かずら橋・ツリーピクニックアドベンチャー池田

こだわり条件を選択

現在地からの距離を選択

- 現在の検索条件

- 歴史・文化・史跡

検索結果

306件ありました

- 並び順

- アクセス数順

- 近い順

- 更新順

- 表示切替

- タイル

- リスト

- マップ

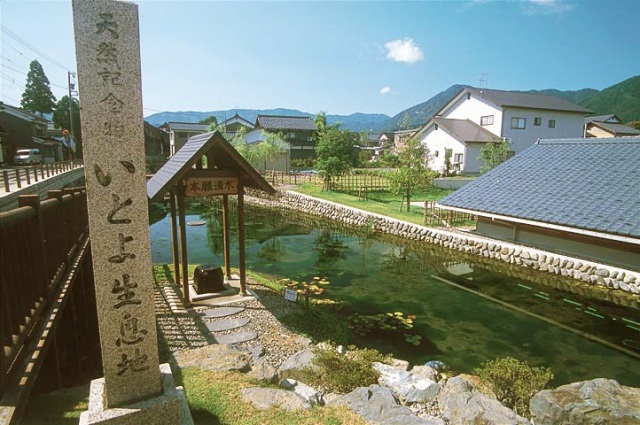

- 本願清水イトヨの里

- 「本願清水」は、陸封型イトヨの生息地の南限として国の天然記念物に指定されており、本願清水イトヨの里は、淡水型のイトヨの保護と水環境の保全啓発を目的とした学習施設です。イトヨの棲む池を水中から観察できる観察窓を主として、イトヨの生態をわかりやすくパネ…

-

- 恐竜博物館・大野城下町エリア

- detail_10083.html

- 河濯山芳春寺

- 境内に県内最古の松尾芭蕉の句碑がある寺

- 大日如来を本尊に祭っており、越前市で唯一の臨済宗大徳寺派の寺です。すぐそばを川が流れ、古くはこの川で身を清めてからお参りをしたことから、河濯と呼ばれるようになりました。通称「かわっさん」と呼ばれ、安産・病気快癒にご利益があるといわれ、お参りの人が絶…

-

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_11263.html

- 須波阿湏疑神社

- 1300年以上の歴史を持つ池田町の惣社

- 本殿はおよそ500年前の建物で、和様・唐様・天竺様と建築様式が見事に融合した優美な社殿は国の重要文化財に指定されています。境内にある朱塗りの山門は、かつての神仏混合の名残りで杉木立とともに、荘厳な雰囲気をかもしだしています。神社境内奥の山道の階段を上…

-

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_10024.html

- 三國神社

- 大山咋命(おおやまくいのみこと)と継体天皇をおまつりした神社です。県指定文化財の太刀と立願文のほか、実物大の木造彩色の神馬が安置されています。重厚な随神門や拝殿の鳳凰、桐花、群猿像の見事な彫刻がひっそりとおさまっています。

-

- 東尋坊・あわら温泉エリア

- detail_10032.html

- 志比線刻磨崖佛

- 大本山永平寺がある志比地区の入口にある岩壁に描かれた仏像。永平寺川にかかる曹源橋の、東側から大きくせりだしている岩山の下に、お地蔵さんや石碑、供養塔などが整然と並んでいます。そのすぐ側の直立した岩肌(安山岩)の岩面に、約32.3mに渡って地蔵菩薩坐像・…

-

- 一乗谷・永平寺エリア

- detail_11206.html

- 仏御前の滝

- 平清盛に寵愛された仏御前が髪を洗ったと伝わる滝

- 「日本百名山」荒島岳から流れ出る高さ100mに及ぶ三段の滝。滝の名は平清盛に愛され、舞の名手として、平家物語にも登場する「仏御前」がこの滝で髪を洗ったという伝説に由来しています。

-

- 恐竜博物館・大野城下町エリア

- detail_10329.html

- COCONOアートプレイス

- 明治後期に建てられた古民家を改修した文化芸術施設。市民らが所有する絵画などを展示しているほか、カフェやショップを備えています。

-

- 恐竜博物館・大野城下町エリア

- detail_10199.html

- 大谷寺大長院

- 泰澄大師が開き、入寂された地で、平安後期から鎌倉時代に大いに栄えたといわれています。山裾に建つ国の重要文化財に指定されている石造九重塔は、泰澄大師の墓と伝えられています。

-

- 越前海岸エリア

- detail_11257.html

- 明神垣内地蔵尊(おこり地蔵尊)

- 姉川の合戦で討死した真柄十郎左衛門の親族により建立と伝わる

- 今から約450年前、元亀元年(1570年)真柄十郎左衛門直隆は、江州姉川の合戦で朝倉義景の客将として出陣し、徳川軍と戦い戦士しました。この死を悼み、元亀2年(1571年)5月に、真柄十郎左衛門の親・親族により建立されました。名前の由来はさだかではありませんが、当初…

-

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_13014.html

- 麻生津宿 本陣跡

- 本陣跡の碑が残る、旧北陸道の要所だった場所

- 本陣とは、江戸時代の宿駅(街道の要所で、宿泊や人馬の乗り換えの設備があったところ)で、大名・幕府役人・公家・貴族の旅館のことです。浅水の本陣は、あさむつ橋の北詰、旧北陸道の曲がり角にありました。現在の麻生津郵便局の西側の曲がり角に、本陣跡の碑がひっ…

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_13174.html

- 盛源寺

- 盛源寺は福井市春山にある現在の清源寺(せいげんじ)に相互に関係すると考えられています。清源寺は明応年中(1492~1501)、開山真盛上人(しんせいしょうにん)が天台真盛宗の寺院を一乗谷に建立し、天正年中(1573~92)に福井市の北庄に移り、慶長年中に量覚上人(りょ…

-

- 一乗谷・永平寺エリア

- detail_13048.html

- 慈眼寺

- 嘉慶元年天真自性禅師が開創、本尊は十一面観世音菩薩。往時は末寺が千二百余寺を数えるほどの隆盛を誇りました。一粒の豆の木が、一夜にして驚くほどの大木に成長し、その木の幹で作ったという伝説の「豆の木の臼」が展示されています。

-

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_11270.html

- 地蔵橋

- かつては旧北陸道沿の川にあり、往来を行く人々を援ける橋として使用されていました。伝承では、ある僧の夢に織田信長の越前侵攻で破却された地蔵が現れ、人々の功徳を願って橋として架けるよう告げたといわれます。

-

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_11253.html

- 新宮神社(越前市真柄町)

- 真柄十郎左衛門で有名な真柄氏の氏神である熊野新宮権現を祀る

- 第26代継体天皇の第1子である匂大兄皇子(第27第安閑天皇として530年頃即位)は、紀伊国熊野新宮神社の御信仰が厚く、生まれ故郷の匂の里(真柄)に御分霊を奉迎され勅裁が行われました。曳馬図は正保3年(1646)奉納されました。(参考:北新庄地区自治振興会 説明文)新宮…

-

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_13013.html

- 味真野神社

- 継体天皇を祭る神社。継体天皇は即位する前に味真野で暮らしていたという伝承があります。室町時代には鞍谷氏の城館があり、境内の北と西に土塁の一部が残っています。鞍谷氏とは、足利義光の次子義嗣が兄の義時に疑われて自殺。その子嗣俊が越前に逃れ、鞍谷の姓を名…

-

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_10015.html

- 万葉の里 味真野苑資料館 万葉館

- 越前市・味真野は、平城の都からこの地に流された中臣宅守(なかとみのやかもり)と都で宅守を思う狭野弟上娘子(さののおとがみのおとめ)の悲しい恋の歌の舞台として知られています。また、万葉集を代表する歌人・大伴家持と大伴池主との間で交わされた歌にも、越前市が…

-

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_10052.html

- 城福寺

- 国の名勝に指定された江戸中期の庭園

- 真宗出雲路派の寺院で、庫裡の南側に庭園があり、国の名勝に指定されています。日野山系の山並みを借景とした山水庭園で、萱葺の茶室「雲山亭」と小間の茶室「一相庵」があります。左方奥部の推定樹齢400年の柊の大木の下の小築本に尊石が据えられています。城福寺は…

-

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_10044.html

- 寺町通り (越前市)

- 総社の少し北側で、旧北陸道から西に延びる通りで国分寺前の道を西に進めば、西詰に引接寺があります。正徳元年(1711)の「正徳元年府中図」には、通りの北側東方に国分寺、南側に常眼時(現本多3丁目)・報恩寺・妙国寺・栄久寺の諸寺院が描かれており、嘉永4年(1851)の…

-

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_10178.html

- 福円寺(藤野厳九郎墓所)

- 魯迅の師「藤野先生」が眠る

- 藤野厳九郎(1874-1945)は魯迅の小説「藤野先生」で知られる、福井県あわら市出身の医師。中国近代文学の父と言われる魯迅は、日本留学時代に仙台医学専門学校(現東北大学医学部)において厳九郎より親切な指導を受け、後に小説にて厳九郎の思い出を記しました。福円寺…

-

- 東尋坊・あわら温泉エリア

- detail_12758.html

- 思案橋(坂井市三国町)

- かつて男衆が遊郭に「行くか、行くまいか」と思案した場所

- 三国港の街中の小路にある小さな橋。ここに流れる辰巳川は、福井藩三国湊と丸岡藩滝谷出村の境でした。出村にあった遊郭に「行くか、行くまいか」とこの橋付近で思案しました。この辺りは三国湊の賑わいや繁栄の面影を残す建物や歴史的な史跡も多く、散歩コースとして…

-

- 東尋坊・あわら温泉エリア

- detail_12807.html