指定条件で探す

- カテゴリーを選択

- エリアを選択

- こだわり条件を選択

- 現在地からの距離を選択

カテゴリーを選択

エリアを選択

- 養浩館庭園・福井城址・柴田神社・足羽川桜並木・足羽山動物園

- 東尋坊・芝政ワールド・越前松島水族館・丸岡城

- 一乗谷朝倉氏遺跡・永平寺

- 恐竜博物館・平泉寺・スキージャム勝山・越前大野城・九頭龍湖

- 鉾島・越前水仙の里・越前がにミュージアム・海水浴場

- めがねミュージアム・越前そばの里・越前和紙の里・かずら橋・ツリーピクニックアドベンチャー池田

こだわり条件を選択

現在地からの距離を選択

- 現在の検索条件

- 歴史・文化・史跡

検索結果

306件ありました

- 並び順

- アクセス数順

- 近い順

- 更新順

- 表示切替

- タイル

- リスト

- マップ

- 西山光照寺跡

- 笏谷石の石仏が並ぶ寺院跡

- 西山光照寺跡は、一乗谷朝倉氏遺跡と朝倉氏遺跡博物館の道中にある山裾、下城戸から600mほど離れた位置にある寺院跡です。一乗谷朝倉氏遺跡発掘にあたり発掘、石仏覆屋が再建され、多くの石仏が安置されています。現在の西山光照寺は福井市の市街地にあり(越前大仏)…

-

- 一乗谷・永平寺エリア

- detail_10377.html

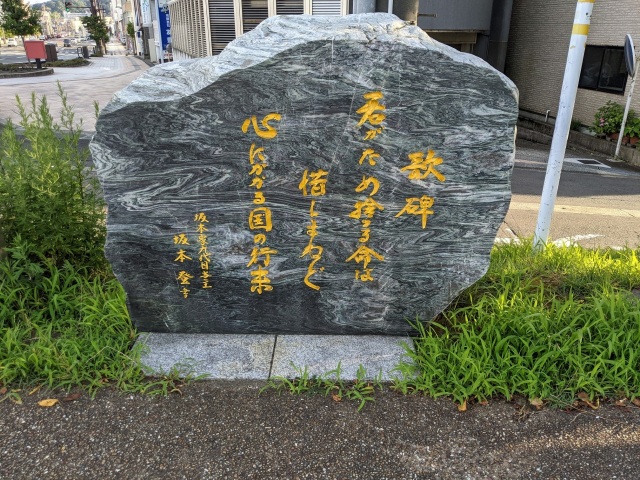

- 坂本龍馬の歌碑

- 君がため捨つる命は惜しまねど心にかかる国の行く末

- 福井市の中心を流れる足羽川の遊歩道に、由利公正宅で会談中、坂本龍馬が詠んだ歌が彫られています。石は龍馬の故郷(高知県)から取り寄せたものです。『君がため捨つる命は惜しまねど心にかかる国の行く末』

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_12010.html

- 幸橋(さいわいばし)

- 「君の膵臓を食べたい」の小説表紙のモデルとされた場所。

- 江戸時代のこの場所には、両岸に綱を渡した「繰り舟」が設けられていましたが、これは福井藩士専用で、一般の人は使えなかったため、交通が不便でした。文久2年(1862)に福井藩士、由利公正の発起により橋が架けられ、人々が大いに喜んだことから「幸橋」と命名され…

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_10946.html

- 橘曙覧記念文学館

- 幕末の歌人橘曙覧(たちばなのあけみ)の資料館

- 正岡子規に絶賛され、クリントン大統領のスピーチにも引用された幕末の歌人橘曙覧の資料館。曙覧の生涯や業績を紹介する展示の他、曙覧の住居であった「藁屋(わらや)」の一部復元や独学吟の全52首イメージポールによる展示、映像により曙覧を判り易く紹介しています。

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_10058.html

- 旧岸名家

- 福井藩三国湊で材木商を営んだ、新保屋岸名惣助が代々住んでいた町家です。越前平野を流れる九頭竜川が日本海に注ぐ河口に位置する三国湊は、江戸時代には日本海海運に活躍した北前船が出入りする寄港地として、また、河川舟運を通じて内陸部とを結ぶ物資の集散地とし…

-

- 東尋坊・あわら温泉エリア

- detail_10970.html

- 越廼ふるさと資料館

- 越廼地区の歴史と文化を保存する資料館

- 越廼地区の近現代の暮らしの風景を原寸大で実際に再現した「越廼 近現代暮らしの立体アルバム」のコーナーや、5つのテーマ別に分けられた「越廼 歴史と文化探訪ゾーン」など越廼の歴史と文化を探訪できる文化施設。

-

- 越前海岸エリア

- detail_10398.html

- 福井県自然保護センター

- 約28ヘクタールの自然観察の森の中に、センター本館と観察棟が建てられている。本館には福井の自然をわかりやすく展示した展示ホールを始め、レクチャーホールや資料室などがある。観察棟のほうには、1階に40人ほど収容可能なプラネタリウム室、2階に野外観察室がある…

-

- 恐竜博物館・大野城下町エリア

- detail_11133.html

- 坂井市龍翔博物館

- 1879年(明治12)に三国の丘の上に建てられた龍翔小学校の外観を模した博物館。2023年(令和5)に「みくに龍翔館」から「坂井市龍翔博物館」へとリニューアルしました。「遊び心ワクワク、知ってフムフム」をスローガンに、坂井市の歴史や文化を分かりやすく展示紹介…

-

- 東尋坊・あわら温泉エリア

- detail_10073.html

- 大野市化石発掘体験センター「HOROSSA!」

- 予約なしでもOK、手ぶらで化石発掘体験!

- 大野市化石発掘体験センターHOROSSA!は、「いこーよ」年間人気ランキング(福井県)5位に入賞しました!!HOROSSA!(ホロッサ)では、恐竜の歯やアンモナイト、植物、貝化石の発掘を体験できます。HOROSSA!では、約4億4000万年前の古生代から約1億300…

-

- 恐竜博物館・大野城下町エリア

- detail_10194.html

- 越前打刃物会館

- 越前打刃物は今も日本古来の火づくり鍛造技術、手仕上げを守り続けています。ここでは、越前打刃物の700年の歴史と製造工程をパネル展示やビデオで紹介。近年の名工がつくった製品も展示され、研ぎ澄まされた刃物には美術品の風格さえ感じられるようです。包丁やはさ…

-

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_10048.html

- 武家屋敷旧田村家

- 大野藩の家老を務めた田村又左衛門家の屋敷跡(市指定文化財)。 期間限定で非常にきれいな風車棚が設置され人気を集めています。

- 旧田村家は大野藩の家老を務めた田村又左衛門家の屋敷跡(市指定文化財)。主家は文政10(1827)年に建てられた県内でも数少ない武家住宅の一つです。また庭園の東側にある築山は、越前大野城を築城した金森長近が、外敵が侵入するのを防止するために外堀に沿って造ら…

-

- 恐竜博物館・大野城下町エリア

- detail_10200.html

- 夢のかけはし

- 九頭竜湖にかかる全長266mの橋

- 九頭竜ダムの上流部、九頭竜湖にかかる全長266mの橋で、瀬戸大橋の試作品として建設されたことで知られます。橋、湖と季節によって色を変える周辺の自然との眺望を楽しめる人気のドライブスポットです。

-

- 恐竜博物館・大野城下町エリア

- detail_11736.html

- 越前市かこさとし ふるさと絵本館「砳」(らく)

- 館内には、かこさとし氏をはじめいろいろな国内外の作家の絵本・紙芝居を五千冊揃えるほか、かこさとし氏が描かれた絵や絵本原画の複製画などを展示しています。また、絵本の主人公と一緒に写真が撮れる遊び場もありますので、是非お越しください。

-

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_10177.html

- 藤野厳九郎碑(福井市足羽山)

- 足羽山に建つ、魯迅の師「藤野先生」の記念碑

- 藤野厳九郎(1874-1945)は魯迅の小説「藤野先生」で知られる、福井県あわら市出身の医師。中国近代文学の父と言われる魯迅は、日本留学時代に仙台医学専門学校(現東北大学医学部)において厳九郎より親切な指導を受け、後に小説にて厳九郎の思い出を記しました。1962年…

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_12754.html

- 越前市武生公会堂記念館

- 昭和4年に竣工した武生公会堂は昭和初期の代表的な洋風建築。昭和9~30年までは町役場(市役所)として、その後は公会堂として利用され、まさに武生のシンボル的な建物。老朽化したため、ロマンチックな外観はそのままに改築工事を行ない、平成7年に記念館として生まれ…

-

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_10049.html

- 龍門寺

- 「府中三人衆」の一人、不破光治の居城であった龍門寺城跡

- 龍門寺は正安元年(1299年)悦巌崇善によって創建されたと伝わります。この地は府中の南端にあたり軍事上の要所であり、天正元年(1573年)には織田信長が朝倉攻めの際、冨田長将がここの城を築き、本陣を構えました。朝倉氏滅亡後、一向一揆勢により支配され、この討伐の…

-

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_11286.html

- 実盛池

- 斎藤実盛の誕生時に産湯に池の水を使ったと伝わる

- 源平合戦で名高い斎藤実盛は越前出身と言われており、伝説によれば、実盛が誕生した際にこの池の水を産湯に使ったといわれています。池の周囲は約40m、深さ10m。池の周りには2本の松の大木があり、その下に石塔が一基あります。近くには斎藤実盛を祀った「実盛堂」が…

-

- 東尋坊・あわら温泉エリア

- detail_12562.html

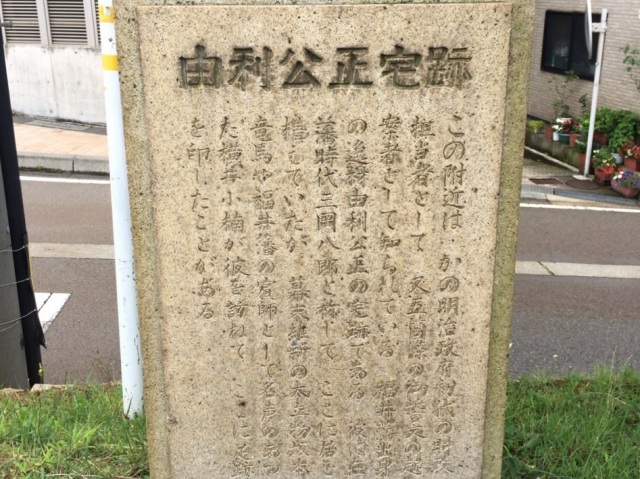

- 由利公正宅跡

- 坂本龍馬も訪れた

- 福井藩財政を再建し、新政府では「五箇条の御誓文」の原案「議事之体大意」を作成した由利公正(三岡八郎)が住んでいた地。ここで横井小楠に連れられた坂本龍馬と三人で会談したとされ、その際に龍馬が詠んだとされる「君がため捨つる命は惜しまねど心にかかる国の行く…

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_10210.html

- 滝波五智如来

- 平安時代の作とされる大日如来、薬師如来、宝生如来、阿弥陀如来、釈迦如来の5体の仏像群が信仰されている。五智如来像は、平成25年から3年をかけ修復。五智如来像は県指定、その他の仏像は市指定の文化財に指定されている。

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_10370.html

- 善慶寺

- 福井が生んだ幕末の偉人 橋本左内 の菩提寺

- 善慶寺は福井が生んだ幕末の偉人 橋本左内 の菩提寺です。善慶寺・妙経寺は江戸時代以前は、現在の一乗谷にありましたが、朝倉氏の滅亡後、現在の場所に移転しました。幕末に橋本左内を輩出した橋本家の菩提寺であった善慶寺は妙経寺と統合し、以来、橋本左内の菩提所…

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_11658.html