福井の礎を築いた戦国時代の猛将・柴田勝家の生涯をたどる

2026年放送の大河ドラマ「豊臣兄弟!」の主役で、天下取りに野心を燃やす秀吉、秀長兄弟の前に立ちはだかる強敵・柴田勝家。

「鬼柴田」の異名を持つ勇猛果敢な武将として知られる柴田勝家は、主君・織田信長から越前国(現在の福井県)の支配を任されると、北庄(きたのしょう)城を築いて城下町を整備し、領内の統治に全力を尽くしました。

現在の福井市の基礎を築いた柴田勝家の波乱に満ちた生涯についてご紹介します。

柴田勝家って、どんな人? 福井との関係は?

柴田勝家は織田信長に仕えた武将で、丹羽長秀、滝川一益、明智光秀と並んで「織田四天王」に数えられています。信長が幼少期の頃から仕えた重臣には、佐久間信盛という有力家臣もいましたが、信長の怒りを買って失脚。その後、勝家が名実ともに織田家臣団のナンバーワンになっていきました。ちなみに豊臣秀吉については、のちに天下人となった人物なので織田四天王には入らないことが多いようです。

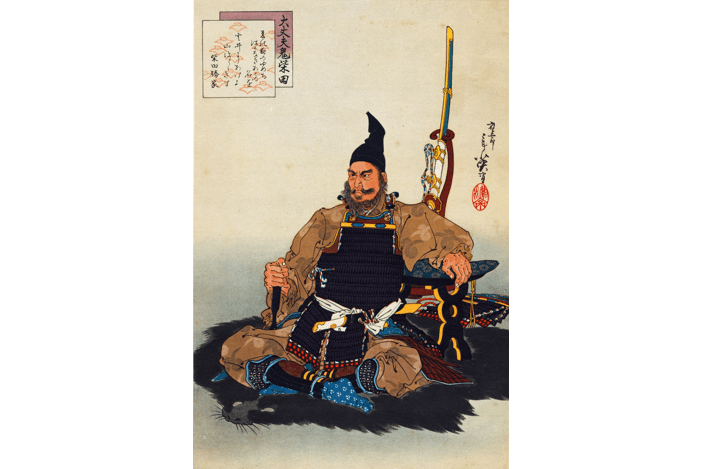

秀吉は、農民から天下人まで上りつめたというサクセスストーリーがうけて人気がありますが、秀吉と戦った勝家はその敵役として、損な役回りで語られることも少なくありませんでした。しかし、戦場においては、「鬼柴田」「瓶割り柴田」と呼ばれる勇猛果敢なエピソードが多く残されるなど、武将としての魅力は決して秀吉に劣るものではありません。

信長が天下布武を目指す過程においては、織田家の北陸方面軍総司令官を任され、信長からの信頼も厚かった勝家。越前(現在の福井県)の雄として君臨した朝倉家を倒したあとは、北庄(現在の福井市)に城を築き、越前国の統治にあたるなど、統治者としても優れた能力を発揮しました。なかでも勝家が作った城下町は、現在の福井市街地の土台になっているなど、勝家なくして福井市の発展はなかったといっても過言ではないかもしれません。

柴田勝家は織田家の忠臣ナンバーワン

柴田勝家の生まれについては諸説ありますが、大永2(1522)年頃に尾張国(現在の愛知県西部)上社村で生まれたと伝えられています。通称は、権六。尾張の末森城を本城としていた信長の父・織田信秀に仕えていました。

天文21年(1552)年、信秀の死去に伴い、勝家は信長の弟・信勝(信行ともいわれる)付きの家老となり、信勝の政務を補佐するようになります。この年、勝家は信長・信勝兄弟に従って、尾張守護代を務める織田信友の家臣・坂井大膳を攻め、討ち取る活躍をみせました。

弘治2(1556)年になると、織田家と同盟関係を結んでいた美濃(現在の岐阜県)の斎藤道三が、子の義龍に討たれ、美濃が尾張の敵国になります。すると、織田家中には弟の信勝を推す声が高まっていき、兄弟対決となった稲生(いのう)の戦いでは、信長が勝利。信勝の家臣だった勝家は信長と刃を交えましたが、この戦いで勝家は信長の強さを実感したようです。

2年後、再び信勝が謀反を企んだため、勝家がこれを信長に知らせると、信勝は暗殺されてしまいます。一度とはいえ信長に刃向かい、最終的には自分の主君・信勝を裏切る結果になってしまったことに、勝家は心を痛めたことでしょう。この時の思いが、織田家に対する絶対的な忠誠心を育んでいったと思われます。

関連記事

破竹の勢いの織田軍先鋒として、獅子奮迅の大活躍

このあと信長は、永禄3(1560)年5月の桶狭間合戦において、駿河遠江(現在の静岡県中西部)を支配する海道一の弓取り・今川義元率いる2万5千の兵をわずか1/10の兵力で撃破。翌年には、妹のお市を北近江(現在の滋賀県北部)の浅井長政に嫁がせて婚姻同盟を結ぶと、長政と協力して美濃の斎藤龍興を攻略しました。信長率いる織田軍が新興勢力として徐々に勢力を拡大していったこの時期においては、勝家の活躍はあまり記録に残されていません。この頃はまだ過去に信長に反旗を翻したことが尾を引いていたとも考えられます。

しかし、永禄11(1568)年に信長が足利義昭を奉じ、上洛戦を開始するようになると勝家はその先鋒として主役級の活躍を見せ始めます。南近江(現在の滋賀県南部)の六角承禎が守る箕作城、畿内を支配する三好三人衆の拠点・山城国(現在の京都府南部)勝龍寺城などを次々と攻略。これらの功によって勝家は、信長から近江国蒲生郡(現在の滋賀県東部)に所領を与えられました。

永禄12(1569)年、勝家は室町幕府15代将軍となった義昭の使者兼奉行として堺に滞在。畿内における政務を担当し、税の徴収や領国経営の術を身に付けていきます。幕臣の和田惟政と親しくなり、惟政の館でイエズス会の宣教師ルイス・フロイスと接見したのもこの頃です。その後、信長に謁見することを望んでいたフロイスにその機会を提供するなど、フロイスとの繋がりはのちの越前統治時代まで続きました。

越前朝倉氏攻め〜反信長勢力との長い戦い

永禄13(1570)年、信長は将軍・足利義昭の上洛命令に従わない越前の朝倉義景征討を開始します。しかし、信長の妹・お市を娶った浅井長政が朝倉方に加担し、織田軍は挟み撃ちされる形になって金ヶ崎で窮地に立たされます。この時は木下秀吉や明智光秀の奮戦によって、信長は辛くも戦場から脱出することに成功。続く姉川の合戦では、織田・徳川連合軍が浅井・朝倉連合軍を破ったものの、大坂本願寺や伊勢長島一向一揆などの反信長勢力が相次いで蜂起し、戦いは激しさを増していきます。

元亀3(1572)年には、甲斐(現在の山梨県)の虎と恐れられた武田信玄が敵対し、翌年には、将軍義昭が2度にわたって挙兵。勝家は義昭が籠もった二条城攻略の総大将を任せられ、義昭が追放されるまで奮戦しました。信長はその後、元号を天正に改元し、反信長勢力の掃討に着手します。

天正元(1573)年、勝家は織田軍の主力として越前一乗谷に進軍し、朝倉義景を滅ぼします。続いて、近江小谷城の浅井長政を包囲すると、長政は妻のお市と3人の姫たちを織田方に託し、自害。勝家はさらに伊勢長島一向一揆、越前一向一揆を次々に制圧し、信長の天下統一への道を切り拓く戦功を重ねていくのでした。

「瓶割り柴田」の異名を取った長光寺城の戦い

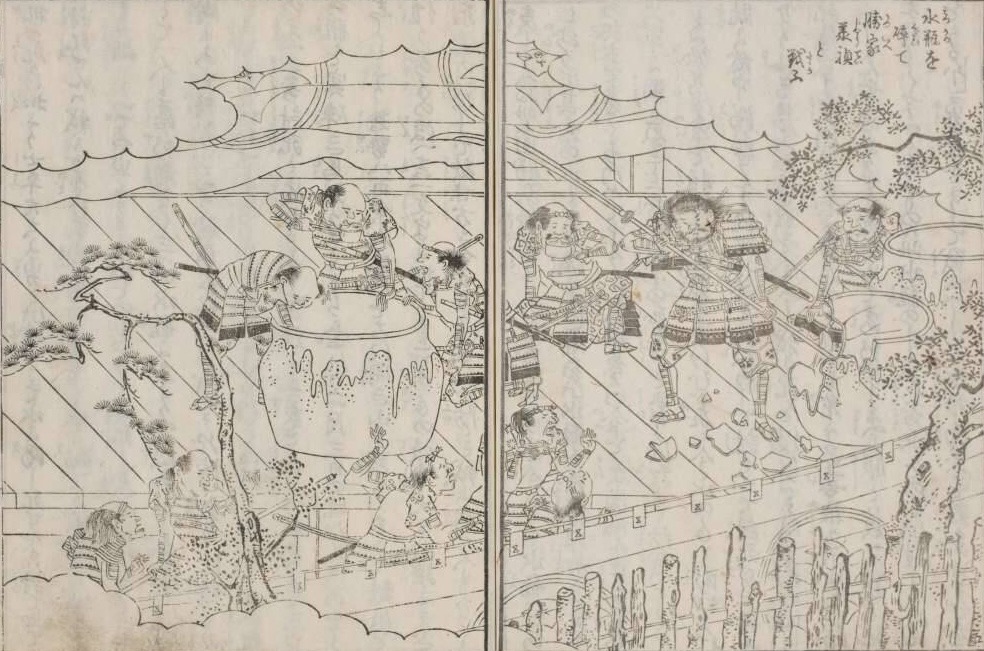

『繪本太閤記』(国文学研究資料館所蔵、出典:国書データベース)に描かれる瓶割り柴田

柴田勝家が「瓶割り柴田」と呼ばれるようになったのは、元亀元(1570)年の長光寺城での戦いがきっかけです。織田軍による朝倉攻めが失敗し、反信長勢力による信長包囲網が形成されるなか、京都と岐阜を結ぶ要衝・長光寺城を守っていた勝家は、六角承禎によって包囲されてしまいました。六角軍約8千、柴田軍約2千という兵力差に加えて、六角軍によって水の手を切られた長光寺城は水不足に陥ります。勝家はこのまま座して死を待つよりはと兵を鼓舞するため、残った水瓶をひと所に集めて皆で回し飲むと、残った水瓶を叩き割って、決死の覚悟で戦いに臨むことを示しました。この後、城から打って出た柴田軍は、六角軍に猛攻を仕掛けて撃破。窮地に陥った場面での勝家の勇猛さを象徴するエピソードです。

越前の統治を任され、北庄城を築く

天正3(1575)年9月、越前一向一揆を滅ぼした信長は、越前国の統治を勝家に任せます。これは、これまでの戦いで獅子奮迅の活躍を見せた勝家に対する信長の信頼の証でもあり、また越前への侵攻をうかがう強敵・上杉謙信に対する備えを織田家の武勇第一である勝家に任せたという意味があったと考えられます。

信長は、越前統治にあたり「掟書全9か条」を発し、勝家にその指針を示すのと同時に、越前府中城城主・前田利家、越前龍門寺城城主・不破光治、越前小丸城城主・佐々成政の「府中三人衆」が就けられて、領国統治を支える体制が構築されました。

勝家は越前国8郡49万石を治める大名となり、越前支配の拠点として北庄城を築いて、城下町の整備を始めました。さらに農民たちが持っていた武器を取り上げると、鋳溶かして農具に作り変える「刀ざらえ」や、年貢の量を決めるために、領内の田畑の面積や収穫量を調べる「検地」を行いました。これらの施策は、のちに豊臣秀吉が行ったとされる「刀狩り」や「太閤検地」に先駆けて実施されたもので、ここに勝家の先見性が伺われます。また、北陸と京都をつなぐ物流を重視した勝家は、北国街道を整備しましたが、真冬の豪雪時の往来だけはどうすることもできませんでした。

勝家が築いた北庄城は、どのような姿だったのか

伝北庄城出土石瓦復元(福井市所蔵、画像提供:福井県立歴史博物館)

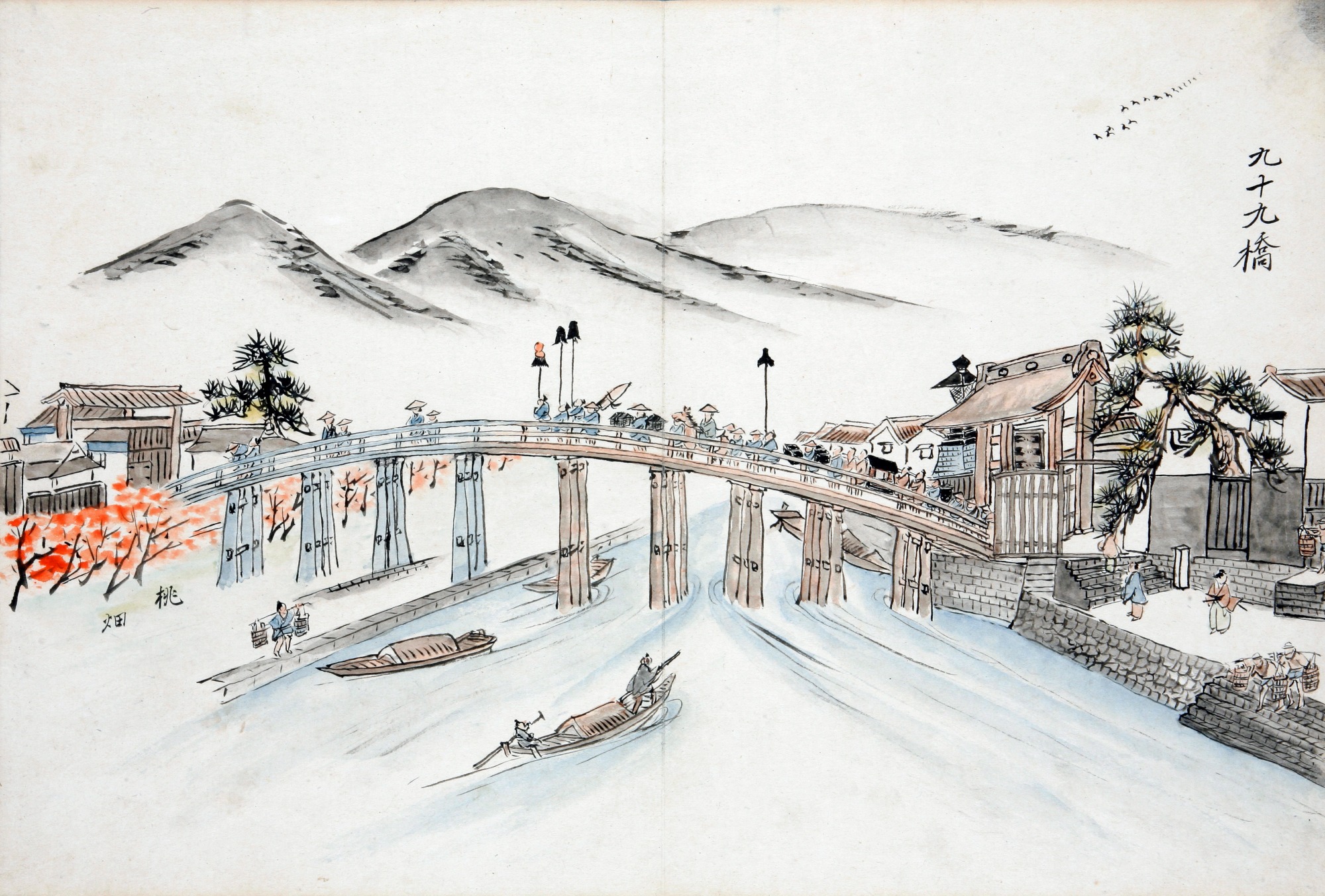

天正3(1575)年9月から築城が始まったとされる北庄城があった場所は、足羽川(あすわがわ)と北陸道が交わる交通の要衝でした。北庄城は、天正11(1583)年に秀吉から攻められ陥落してしまったため、その姿を確認することはできませんが、秀吉が小早川隆景に送った手紙によると九重の天守が築かれていたと記されています。また、勝家と親交があったルイス・フロイスの記録よると、城の屋根瓦には、越前特産の笏谷石(しゃくだにいし)が使用されていたそうです。これらの証言から、北庄城は信長の安土城と比べても遜色ない、美しく壮大なスケールの天守が築かれていたことが伺えます。勝家はまた、城下町の整備にも力を入れており、天守の北側には武家地、西側には町場を割り当て、町場の入口には当時としては珍しい半石半木の九十九橋が架けられていました。

北陸方面軍総司令官として辣腕を振るう

天正4(1576)年、加賀(現在の石川県南部)の一向一揆を抑えきれなかった大聖寺城城主・簗田広正に代わり、勝家が総大将として率いる織田家北陸方面軍が加賀平定を進めます。勝家は加賀一向一揆に対して優位な戦いを進めていましたが、同時期、越後(現在の新潟県)の上杉謙信が、越中(現在の富山県)、能登へと勢力を拡大し、織田方の居城を次々と攻略していきました。

天正5(1577)年7月には、織田方の七尾城が上杉軍に攻められたため、勝家は七尾城の救援に向かいます。しかし、到着した頃には城は既に落とされており、すぐさま退陣を決意。ところが豪雨で水かさが増していた手取川に退路を阻まれてしまい、手痛い敗戦を喫することになりました。その後も上杉勢の動きを警戒していた勝家ですが、翌年、謙信急死の知らせがもたらされたため、加賀一向一揆の掃討に集中することができ、加賀国を平定。能登国、越中国にも進出しました。こうした勝家の活躍もあり、天下布武を目前にした信長は、天正9(1581)年2月、配下の諸将を集めて、京都で御馬揃え(現在でいう軍事パレード)を開催。正親町天皇に披露するなどして、威信を高めたのでした。

本能寺の変が勃発、その時、勝家は?

天正10(1582)年6月3日、勝家は北陸方面軍を率いて上杉方の越中魚津城を攻略しました。勝利を収めた直後、京の本能寺で信長が明智光秀に討たれたとの報が届きます。勝家のもとに知らせが入ったのは、6月6日のことでした。

主君・信長を失った状況で、勝家が最も警戒したのは上杉勢の動きでした。毛利攻めのため中国地方に進軍していた羽柴秀吉は、毛利氏にうまく対処できそうだと考えましたが、勝家が長年対峙していた上杉勢は、これを機に反撃を仕掛けてくる可能性がありました。勝家は織田家の存続を守るためには、まず北陸戦線の防御を固めることが急務であり、光秀の討伐はそのあとでも遅くはないと判断します。

まず勝家は、佐々成政と前田利家を越中、能登に配備し、自らは北庄へと兵を引きます。実際、上杉勢は本能寺の変のことを知るや、利家が守る能登に侵攻し、地元の温井氏や三宅氏と連携して織田勢を苦しめました。しかし利家は、勝家や佐久間盛政の援軍を得て踏みとどまり、領地を守ることに成功します。

織田家全体の安泰を優先し、北陸戦線の防衛に力を注いだ勝家に対し、秀吉は毛利氏との講和を決め、すぐさま上方へ向け「中国大返し」を敢行。驚異的な速さで軍を進め、6月13日には4万の大軍を率いて京都の山崎で光秀を討ちました。信長の仇討ちを果たした秀吉は、この後一気に存在感を示し、勝家の慎重な戦略は、結果的に秀吉の台頭を許すことになったのです。

清須会議により秀吉との対立が鮮明に

天正10(1582)年6月27日、勝家は羽柴秀吉、丹羽長秀、池田恒興と織田家の後継者を決める清須会議に出席しました。後継をめぐっては、山崎合戦での功績が大きい信長の三男・信孝を推す勝家と、次男の信雄を推す丹羽長秀で意見が分かれました。しかし秀吉が、信長の後継者で光秀の凶刃に倒れた織田信忠の嫡男・三法師を擁立する案を示し、多数の同意を得ます。最終的に齢3歳の三法師を後継とし、信雄と信孝が後見人となる体制が決まりました。

次に注目されたのは、信長の遺領配分です。勝家には北近江3郡と長浜城が与えられましたが、秀吉は弔い合戦を制した功績により、河内(現在の大阪府東部)、丹波(現在の京都府中部と兵庫県東部)、山城を獲得。この加増によって、秀吉は織田家中において頭一つ抜けた存在となり、勝家と立場が逆転します。秀吉の影響力が増大していくなか、織田信孝は織田一門の結束を強めるべく、お市の方と勝家の縁談を進め、勝家もこれを快く受け入れました。

同年10月、秀吉は養子として迎え入れた信長の四男・秀勝を喪主に据えて、信長の葬儀を開催します。この動きに織田家が秀吉に乗っ取られるのではないかとの警戒感が強まり、勝家を中心とする信孝派と、秀吉を中心とする三法師派とで対立が鮮明になっていったのでした。

羽柴の「柴」は、柴田の「柴」。2人は仲が悪かったわけではなかった!?

木下藤吉郎を名乗っていた頃の秀吉を描いた『繪本太閤記』(国文学研究資料館所蔵、出典:国書データベース)

羽柴秀吉は当初、木下藤吉郎と名乗っていましたが、織田家中で頭角を現していく過程において羽柴秀吉と改名しました。通説では、羽柴の羽は丹羽長秀から、柴は柴田勝家から一字ずつ取ったといわれていて、立身出世を願う秀吉が、織田家の重臣2人に敬意を表し、2人のようになりたい、あるいは権威ある2人の名前をつけることで、家中における自身の存在感を高めたいなどの思惑があったと考えられています。勝家と秀吉は、織田家の後継者を決める清須会議ののちに対立してしまいますが、若き日の秀吉は先輩である勝家へのリスペクトを抱いていたのではないでしょうか。

賤ヶ岳の戦い〜北庄城での最期

清須会議ののち、勝家と秀吉の対立は深まっていきます。天正10(1582)年12月、秀吉は北国街道が雪で閉ざされるのを待って、勝家の養子・勝豊を味方に引き入れると、岐阜城の織田信孝を攻めて屈服させます。翌年の正月、秀吉の暴挙に激怒した滝川一益が蜂起し、勝家も雪のなか近江へと出陣しました。

3月、勝家軍3万は近江国柳ヶ瀬に布陣し、秀吉軍5万と睨み合う形に。4月になると、一度は秀吉に屈した信孝が、一益と組んで再び挙兵したため、挟み撃ちされることを警戒した秀吉は美濃へと引き返します。その隙に勝家は甥の佐久間盛政に賤ヶ岳砦を攻めさせて、戦況は勝家軍が有利に。

しかし4月20日、美濃の大垣城で賤ヶ岳砦の状況を聞いた秀吉は、近江国木ノ本までの13里(約52キロ)を5時間で駆け抜け、電撃的に戦線に復帰します。勝家は前田利家に秀吉軍の側面を突くよう命じましたが、秀吉と竹馬の友だった利家は戦わずして撤退。勝家軍は総崩れとなり、家臣の毛受勝照兄弟らが勝家の身代わりとなって討ち死にしました。勝家はその後、戦線を離脱した前田利家が籠もる越前府中城へ出向き、利家にお市の方と3人の姫たちの保護を託したといいます。

北庄城で勝家を待っていたお市は、勝家と運命をともにする道を選びました。勝家を追って北庄城に迫る秀吉軍の先鋒は前田利家。利家は勝家を「おやじ殿」と呼ぶほど慕っていましたが、天下分け目のこの戦いでは友情を貫いて秀吉についたのでした。

総攻撃の前夜、北庄城では最後の宴が開かれ、翌24日、城は秀吉軍の猛攻によく耐えましたが落城。勝家とお市の方は自害し、生涯を閉じました。勝家62歳、お市の方は37歳だった伝えられています。謀略や裏切りの多かった戦国乱世において、不器用ながらも義に厚く、信長から信頼された勝家の最期は、織田家ナンバーワンの忠臣たる矜持を示すものだったといえるでしょう。現在、北庄城址は、柴田公園として整備され、往時を偲ばせています。

勝家とお市の方の関係、その後、三姉妹はどうなったのか?

柴田神社にあるお市の方像

お市の方は、信長の妹であり、その美しさから織田家中の憧れの存在でもありました。政略結婚によって北近江の戦国大名・浅井長政のもとへ嫁ぎ、茶々、初、江の三姉妹をもうけましたが、小谷城の戦いで夫・長政が自害したあとは、信長の庇護のもとで娘たちと暮らしていました。信長の死後は、羽柴秀吉に対抗するため、清須会議ののちに織田家の重臣ナンバーワンだった勝家と再婚します。再婚についても政略的な意味合いが強く、夫婦として過ごした期間も1年足らずと短い間でしたが、勝家はお市の方と3人の娘たちを非常に大切にしていたと伝えられています。北庄城が落城した際、三姉妹は助けられ、長女の茶々は秀吉に、次女の初は京極高次に、三女の江は徳川秀忠のもとに嫁ぎました。

織田家ナンバーワンの勝家は、なぜ秀吉に敗れたのか?

戦においては勇猛果敢で、人望も厚く、実績もナンバーワンだった柴田勝家ですが、勝家自身は天下を取る意思はなく、家臣団の筆頭として織田家を守ることを第一に考えていました。しかし、天下取りの野心を隠さなかった秀吉は、巧みな人心掌握術や素早い行動で諸将の支持を集め、信長の後継者の地位を勝ち取りました。勝家としては、織田家をないがしろにした秀吉を許せなかったのです。そうした両者の考え方の違いが、結果に表れたと考えられます。

勝家による越前国の統治は8年余りではありますが、現在の福井市の都市基盤を最初に整備した功績は非常に大きいといえるでしょう。のちに天下統一を果たした秀吉の敵役、あるいは引き立て役として語られることの多い勝家ですが、福井市に残る遺構を見てまわりながら、織田家のために生涯を尽くした実直なキャラクターの魅力を見直してみてはいかがでしょうか。

三姉妹をかくまっていたと伝わる勝家とお市の方の墓所

柴田神社にある三姉妹の像

福井市左内町にある西光寺は、柴田勝家とお市の方の菩提寺です。北庄城が落城した際には、三姉妹は秀吉のもとに送り届けられたのではなく、西光寺でかくまっていたという言い伝えが残されています。

九十九橋の武者行列

半石半木の九十九橋を大名行列が通る様子が描かれた『福井城旧景』(提供:福井市立郷土歴史博物館)

かつて、勝家の命日にあたる旧暦の4月24日になると、数百騎にも及ぶ首無し武者の一隊が北庄城本丸跡から九十九橋周辺を行進し、翌朝、決まって城下に変死者が出るという噂がありました。人々はこれを亡くなった勝家と家臣団の亡霊と信じ、毎年この日の夕刻には戸締まりをして、誰も外に出ることはなかったとか。勝家は越前国の旧領主・朝倉氏を滅ぼすほどの猛将だったので、死後も畏怖される存在として、こうした伝説が人々の間で語り継がれてきたようです。北庄城址にある柴田神社は、勝家を北庄創成の神として称え、その霊を鎮め奉るため建立されたのです。

関連記事