指定条件で探す

- カテゴリーを選択

- エリアを選択

- 所要時間を選択

カテゴリーを選択

エリアを選択

- 養浩館庭園・福井城址・柴田神社・足羽川桜並木・足羽山動物園

- 東尋坊・芝政ワールド・越前松島水族館・丸岡城

- 一乗谷朝倉氏遺跡・永平寺

- 恐竜博物館・平泉寺・スキージャム勝山・越前大野城・九頭龍湖

- 鉾島・越前水仙の里・越前がにミュージアム・海水浴場

- めがねミュージアム・越前そばの里・越前和紙の里・かずら橋・ツリーピクニックアドベンチャー池田

所要時間を選択

検索結果

- 並び順

- アクセス数順

- 更新順

- 表示切替

- タイル

- リスト

- 春~秋限定運行の恐竜列車でリニューアルした恐竜博物館へ!恐竜王国福井で1日恐竜尽くしモデルコース!

- 子どもも大人も大満足。2023年にリニューアルした恐竜博物館を最高に楽しもう!

福井県立恐竜博物館とディノパーク勝山のリニューアルオープンに合わせて、2023年夏に運行を開始したえちぜん鉄道の恐竜列車!

春休み、夏休みのお出かけに、恐竜王国福井に新しく誕生した恐竜コンテンツを楽しみつくすファミリー旅はいかがでしょうか。

※恐竜列車は要事前予約・冬季は運休いたしますのでご注意ください。

-

- 福井駅周辺エリア

- 恐竜博物館・大野城下町エリア

- detail_38.html

- 戦国ファン必見!現代によみがえる城下町「一乗谷朝倉氏遺跡」を満喫する1日!

- 福井市最大の観光地、一乗谷朝倉氏遺跡と周辺の見どころを全て詰め込みました。

戦国時代に朝倉氏が拠点を置き、織田信長により焼き討ちされた一乗谷。400年の時を越えて発掘された一乗谷朝倉氏遺跡は、福井市最大の観光スポットです。

見どころを選んで巡れば60分~3時間くらいでも十分見て回れますが、2.78㎢の広大な敷地内にあるポイントをしっかりと見て回れば丸1日かかってしまうほどなんです。

このページでは、朝倉氏遺跡の見どころを選んでいただく参考も兼ねて、新しくできた博物館から復原された町並、庭園まで、まるごと徒歩で巡りながら、実物と空想のすべてで戦国時代の雰囲気を感じるモデルコースをご紹介します。

なお、遺跡は山間にあり、雨の多い福井です。足元はぬかるんでいることが多いので、歩きやすく、水が浸みない靴がおすすめです。

-

- 一乗谷・永平寺エリア

- detail_35.html

- バスで一乗谷・永平寺を巡るたっぷり満喫1日モデルコース【福旅モデルコース・一乗谷先回り編】

- 周遊パス「福旅」でお得に。福井の人気スポットを巡る観光モデルコース

周遊パス「福旅」は、福井・永平寺エリアの公共交通きっぷと主要観光施設の入場券が一つになった、お得な交通パスです。

指定路線が1日乗り降り自由で、「大本山永平寺」「朝倉氏遺跡博物館(常設展)」「朝倉氏遺跡 復原町並」「名勝 養浩館庭園」の入場券も付いて、1冊 3,100円で販売しています。

「福旅」のおいしい所をフル活用したモデルコースです。

公共交通を使いながら、観光も十分楽しめるよう設定してあります。

実際のバス発着の時刻表に沿ったコースになっていますので、旅の参考にしてくださいね。

-

- 福井駅周辺エリア

- 一乗谷・永平寺エリア

- detail_48.html

- 福井駅半日散策コース「福井城址周辺定番スポットめぐり」

- 福井駅周辺、空き時間も楽しんでみて

福井駅からスタート、約2時間のお散歩気分で定番コースを楽しめるコース。福井の歴史を知る上で重要なスポットに加え、人気の養浩館庭園も巡ります。特に桜の時期は、福井城址やさくら通りの桜が美しく、お花見気分で散策できます。

より詳しく福井の歴史や文化について知りたい方には、福井市観光協会が実施している「まちなか定時ガイド」もおすすめです。

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_11.html

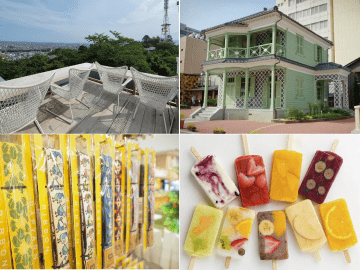

- 福井駅周辺で女子旅を楽しむモデルコース(その1)

- 福井駅周辺で楽しめるちょっとした可愛いものや美味しいものを集めました

ちょっとレトロでアートなお店の多いガレリア元町、「くろたつさん」とよばれる最強パワースポット毛谷黒龍神社、可愛い建物に映え満載の調度品グリフィス記念館、羽二重餅の老舗で夏は手かき氷が有名な松岡軒、レトロ可愛い福井県立歴史博物館などなど、女子にオススメのスポット満載コースです。

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_16.html

- 福井の観光地を巡りながら運気をアゲる!最強のパワースポット巡礼コース

- 女子におすすめ、パワースポットをめぐる旅

福井には国内有数のパワースポットが多数点在します。モテ祈願の柴田神社や、金運アップ・商売繁盛の毛谷黒龍神社、神明神社、木田神社。仕事運、健康運、宝くじ当選祈願などなど!

今回はそのうちの一部を巡るモデルコースをご紹介、足を伸ばしたり、ちょっと寄り道すればまだまだ素敵なスポットはいっぱいある福井。いろいろと巡って、良いパワーを吸収しましょう!

-

- 福井駅周辺エリア

- 一乗谷・永平寺エリア

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_18.html

- 家族の思い出旅行に絶対外せない福井の定番コース

- 子供から大人まで楽しめるスポットを無理矢理詰め込みました。

体を動かせる体験を中心に子ども達が思い切り楽しめる福井のスポットを集めました。好奇心旺盛な子ども達はワクワク、ドキドキ! 大人も童心に戻って盛り上がれば、良い気分転換になりそうです。

-

- 福井駅周辺エリア

- 一乗谷・永平寺エリア

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_17.html

- 東尋坊から越前海岸をドライブ!満載フォトスポットを半日で巡るモデルコース。

- 春や秋におすすめ!潮風を感じながら海岸沿いのロケーションをハントしよう!

福井市中心部から車で約1時間、風光明媚な越前海岸の奇勝やフォトジェニックな撮影スポットを巡るドライブコースです。

時間帯で表情が変わる日本海を眺めながら、誰かに自慢したくなる“奇跡の一枚”を撮影しましょう。

-

- 東尋坊・あわら温泉エリア

- 一乗谷・永平寺エリア

- 越前海岸エリア

- detail_20.html

- バスでも巡れる定番観光地!福井の歴史スポットを1日で巡るモデルコース

- 公共交通でもOK。歴史好きなら訪れて損なしの定番観光スポットを巡ります

福井観光で定番となっている歴史スポットを巡るコース。現地スタッフやガイドも充実しているスポットばかりなので事前情報なしでも安心して楽しめます。

また、定番ルートだけあって、福井駅~一乗谷~永平寺の範囲をつなぐダイレクトバスや、永平寺~丸岡城~東尋坊をつなぐ観光バスルートもあって、公共交通でも比較的まわりやすいルートです。

※永平寺~東尋坊までは、京福バスの「芦原丸岡永平寺線」が「東尋坊線」に連絡していましたが、2023年のダイヤ改正で連絡しなくなっているのでお気をつけください。

※公共交通を利用の際は、最新のダイヤをご確認ください。(本記事のダイヤを確認した日は2023.11.1です)

【その他 参考情報】

観光地を周遊される際は、お得なフリーきっぷが、全体、エリア別に用意されています

▶バス一本でラクラクお出かけ! 福井駅と人気観光スポットを結ぶ直通バス特集

周遊をしない場合や直通バスを希望の方へ。路線の立ち寄り停留所のグルメなども紹介しています。

-

- 福井駅周辺エリア

- 東尋坊・あわら温泉エリア

- 一乗谷・永平寺エリア

- detail_7.html

- 東尋坊・あわら温泉で女子旅を楽しむ1日ドライブコース

- 車で福井の絶景と名湯を満喫する体験もありモデルコース。

福井が誇る絶景、東尋坊を起点にしたモデルコースです。

東尋坊を船上から見上げる遊覧船体験や、日本海を一望できる穴場スポット、旅の疲れを癒す足湯を巡ります。

※このモデルコースは、以下の特集記事の企画を実際に巡ってみる一例です。

-

- 東尋坊・あわら温泉エリア

- detail_61.html

- 秋の福井を満喫、九頭竜湖の紅葉と越前海岸の絶景・グルメを楽しむ1泊2日モデルコース

- 福井のトップシーズンである秋を楽しみつくす福井横断のフルコース

四季がはっきりしている福井でも、過ごしやすい秋は観光のトップシーズンです。11月6日に越前がに漁が解禁されるのを皮切りに、旅行客が訪れるようになります。

また、食の大変美味しい福井ですから、秋の味覚もまた格別です。福井で最も有名な紅葉スポット「九頭竜湖」の紅葉を始めとした紅葉を楽しみながら、秋の味覚を満喫。さらに越前海岸に一泊して「越前がに」を食べ、海岸線の絶景スポットまで詰め込んだ1泊2日の欲張りなモデルコースです。

※九頭竜湖の紅葉は例年10月末頃が見ごろです。一方、福井市内の紅葉は11月中旬~下旬頃と少しずれています。

-

- 東尋坊・あわら温泉エリア

- 一乗谷・永平寺エリア

- 恐竜博物館・大野城下町エリア

- 越前海岸エリア

- detail_42.html

- 鯖江・越前、女子旅。かわいいを楽しむ半日ドライブコース

- 伝統工芸とものづくりのまち、鯖江・越前エリアの注目スポットを巡ります。

かわいいものや自分だけのオリジナルを求めていく福井観光若者向けモデルコース。越前打刃物、越前タンスなど伝統工芸の産地で映えとモノ作りを楽しめるスポットを巡ります。あわせて、”ねこ寺”として知られる御誕生寺など、今、注目のスポットも巡ります。

※このモデルコースは、以下の特集記事の企画を実際に巡ってみる一例です。

-

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_63.html

- 福井ゆかりのライトノベル『千歳くんはラムネ瓶のなか』に登場する舞台を巡るモデルコース

- 人気小説の舞台を辿り、福井の日常を感じる。

福井市には、小説『千歳くんはラムネ瓶のなか』に登場しているスポットが多数あります。

その中でも人気のスポットを1泊2日で巡るモデルコース。道中には、他にもたくさんの登場スポットがあるので探してみてください。

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_8.html

- 福井の自然を満喫する夏山1日モデルコース!冠山峠道路が開通した福井県池田町へ!

- 冠山道路が開通した福井県池田町で胸いっぱいの自然を満喫

冠山峠道路が開通し岐阜県、中京方面からのアクセスが飛躍的に向上した福井県池田町。2024年には、道のオアシスフォーシーズンテラスがオープン!山や自然に触れるアクティビティが満載の池田町がアツい!子どもと一緒に大自然を満喫しながら目いっぱい遊べるモデルコースをご紹介します。

-

- 鯖江・越前たけふエリア

- detail_60.html

- 福井駅半日散策コース。福井駅から徒歩でOK。「足羽山(あすわやま)周辺定番スポットめぐり」

- 福井市中心部を散策しながら、地元の銘菓を巡る。

福井駅前~まちなか~足羽山周辺をゆったり半日かけて歩きながら楽しむコースです。「福井と言えば…」に続くお馴染みのスポットや人気のスイーツを体感できます。定番の観光名所や人気マンガに登場したスポット、スイーツなど晴れた日にのんびり歩くのがおすすめです。

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_12.html

- 福井で体験づくしの旅。恐竜!カヤック!海鮮!発酵!ふくいを体験し尽くす2日旅

- ふくいの人気体験スポットを車で制覇!

福井と言えば、グルメや歴史スポットがメジャーな観光目的地ですが、天気を気にせず楽しめる恐竜博物館や、風光明媚な越前海岸、様々な自然や工芸に触れることが出来る体験プランなどもあります。

ちょっと距離遠いスポットたちですが、特に人気のスポットを車で渡り歩くモデルコースを作ってみました。

-

- 福井駅周辺エリア

- 東尋坊・あわら温泉エリア

- 恐竜博物館・大野城下町エリア

- 越前海岸エリア

- detail_9.html

- 福井の歴史をたどる「明智光秀ゆかりの地と戦国の福井」

- 朝倉氏に身を寄せていたと伝わる明智光秀雌伏のとき

2020年NHK大河ドラマ『麒麟がくる』の主人公、明智光秀。日本史上、最も有名な事変「本能寺の変」を起こした人物で、福井とのゆかりも深いのです。戦国大名、朝倉氏のもと、10年もの間、越前に滞在。福井に残されている光秀のゆかりの足跡を巡ってみましょう!

-

- 福井駅周辺エリア

- 一乗谷・永平寺エリア

- detail_15.html

- 東京発、福井日帰り旅行 直通バスで永平寺・一乗谷を巡るモデルコース【福旅モデルコース・永平寺先回り編】

- 周遊バス「福旅」でお得に。福井の人気スポットを巡るモデルコース

北陸新幹線で福井⇔東京間が直通になったことで、ぐっと福井に行きやすくなりました。乗り換えなしで3時間弱、日帰り旅行も視野に入ってきました。福井では、人気の「大本山永平寺」と「一乗谷朝倉氏遺跡」をダイレクトにつなぐバスで巡ります。

周遊パス「福旅」は、福井・永平寺エリアの公共交通きっぷと主要観光施設の入場券が一つになった、お得な交通パスです。

指定路線が1日乗り降り自由で、「大本山永平寺」「朝倉氏遺跡博物館(常設展)」「朝倉氏遺跡 復原町並」「名勝 養浩館庭園」の入場券も付いて、1冊 3,100円で販売しています。

「福旅」のおいしい所をフル活用したモデルコースです。

公共交通を使いながら、観光も十分楽しめるよう設定しました。

実際の時刻表に沿ったコースになっていますので、旅の参考にしてくださいね。

-

- 福井駅周辺エリア

- 一乗谷・永平寺エリア

- detail_50.html

- 福井市の歴史をたどる。徒歩で巡る「幕末の名君松平春嶽ゆかりの地」

- 幕末の偉人たちゆかりのスポットを巡るオススメコースです。

幕末維新、2021年NHK大河ドラマ『晴天を衝け!』の主人公、渋沢栄一が生きた激動の時代は、福井藩が重要な役割を担っていました。そのキーマンが松平春嶽や橋本左内、三岡八郎(由利公正)です。彼らの活躍や功績を垣間見られるスポットを巡ります。

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_13.html

- 福井駅周辺を徒歩圏内で満喫できる、福井グルメコース

- やっぱり、福井に来たら気になるのはグルメです。

「福井の味をいろいろ楽しみたい!」というグルメ派女子におススメ。越前おろしそばにソースカツ丼、羽二重餅、あべかわもち、地酒など福井を代表するグルメを徒歩圏内で満喫。全部走破もよし、チョイスもよし! そばの聖地でのそば打ち体験で、作る楽しさもぜひどうぞ。

-

- 福井駅周辺エリア

- detail_10.html